Oleh: Yuwanda Efrianti

Hidup serumah tanpa ikatan pernikahan sering dibungkus dengan istilah manis, living together. Dari luar, ia tampak seperti ruang intim penuh cinta, tetapi di baliknya sering tersembunyi jurang rapuh yang dalam. Dalam kosa kata sosiologi, living together dipahami sebagai praktik pasangan yang memilih tinggal bersama tanpa ikatan sah secara hukum maupun agama (Hurlock, Developmental Psychology, 1997). Dalam literatur Barat, pola ini disebut sebagai cohabitation, sebuah gaya hidup yang dipandang “modern”, namun di masyarakat Indonesia ia sering berseberangan dengan norma dan moral kolektif (Setiadi & Kolip, Pengantar Sosiologi, 2011).

Di balik istilah yang terdengar sederhana itu, ada konsekuensi yang kerap tak disadari yaitu hilangnya kepastian hukum, kaburnya batas tanggung jawab, dan rentannya relasi kuasa dalam hubungan. Cinta yang tidak diberi pagar pernikahan kerap berubah jadi ladang kompromi yang melemahkan. Apa yang mula-mula dianggap kebebasan, bisa berakhir menjadi penjara yang mematikan. Dan di Surabaya, kita dipaksa menatap kenyataan paling getir dari “hidup bersama tanpa ikatan” itu, ketika sebuah hubungan tinggal menyisakan 554 potongan tulang.

Cinta yang dipelihara di ruang kos tanpa ikatan itu, sejatinya lahir dari persetujuan dua orang dewasa. Tidak ada paksaan, tidak ada jebakan. Mereka berdua masuk dengan sadar, mengikat janji bukan di depan penghulu, melainkan hanya di hadapan sepasang rasa. Itulah sebabnya, ketika tragedi datang, sulit menyalahkan hanya satu pihak. Hubungan yang bertahan lima tahun itu berdiri di atas pilihan bersama dan sebuah jalan yang sejak awal sudah melanggar batas norma, tetapi tetap mereka tempuh dengan keyakinan penuh.

Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberi gambaran awal mengenai praktik living together di Indonesia (BKKN, 2021). Meski angkanya relatif kecil, fenomena ini nyata, tercatat sekitar 0,6% penduduk di Manado hidup bersama tanpa ikatan nikah, dengan 24,3% di antaranya berusia di bawah 30 tahun, dan 1,9% sedang hamil saat survei dilakukan. Data yang sama juga mengungkap adanya persoalan serius dalam hubungan kohabitasi, mulai dari konflik verbal yang dialami 69,1% pasangan, hingga pisah ranjang (0,62%).

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun living together sering dianggap sekadar pilihan praktis anak muda untuk menguji keseriusan hubungan atau menghindari biaya nikah, praktik tersebut menyimpan risiko sosial maupun psikologis yang kerap luput dari perhitungan.

Fenomena ini tercermin dalam berbagai temuan, misalnya studi kasus mahasiswa kos di Bandung yang mengungkap bahwa living together kerap terjadi dan menjadi rahasia umum di lingkungan kos (Living Together Kota Bandung - Upi Repository). Hal serupa juga terlihat dalam liputan mengenai “kos-kosan seribu pintu” di Bekasi yang menyoroti praktik tinggal bersama tanpa ikatan nikah di kawasan hunian padat (Nusantaranews, 2025).

Dari sisi akademik, jurnal (Students' Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis) menunjukkan bahwa mahasiswa sudah memiliki kesadaran dan diskusi kritis tentang isu kohabitasi. Sementara itu, data BPS mencatat tren meningkatnya jumlah pemuda yang belum menikah, dari tahun ke tahun, mencapai 69,75% pada 2024 (BPS; GoodStats, 2022; Kumparan, 2024).

Dengan data ini, menunjukkan bahwa kasus yang mengguncang Surabaya–Mojokerto pada 2 September 2025 tidak muncul dari udara tipis, melainkan dari pilihan sehari-hari yang dianggap biasa tapi menyimpan benih kehancuran. Tiara dan Alvi hidup bersama selama lima tahun di sebuah kos di Lidah Wetan, Surabaya, walau mereka belum menikah secara resmi atau siri. (detikJatim, 2025) Mereka bukan korban takdir semata, melainkan pihak yang sama-sama memilih jalan yang dianggap praktis, hidup berdampingan atau living together dengan konsekuensi tak terduga. Latar belakangnya, Alvi pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan dalam beberapa moment kurban. (detik.com) Keahlian memotong tubuh, memisahkan daging dari tulang, seakan sudah bersarang dalam pengalaman, menjadi mudah baginya saat malam itu, pisau daging, gunting dahan, palu, semua dipakai untuk memecah nyawa Tiara menjadi bagian-bagian kecil yang keji dan terhitung. (detikJatim)

Motifnya pun bukan satu, ada paduan omelan yang menumpuk, tuntutan ekonomi yang kian berat, perasaan dipermainkan lewat kata-kata sampai hal-hal kecil, serta kecemburuan atas sesuatu yang mungkin dianggap tidak adil. (detikJatim) Hal ini menjadi saksi bagaimana ledakan emosi berujung tak hanya pada pertengkaran, tetapi pada kematian dan mutilasi. Kekasihnya Tiara ditusuk di leher, setelah itu tubuhnya dipotong-potong, sebagian bagian dibuang di sekitar semak-semak Dusun Pacet Selatan, semata-mata untuk menyembunyikan jejak, atau barangkali sebagai cara pelaku mengekspresikan kekalutan batin yang tak tertahankan. (detikJatim; detik.com)

Mereka berdua berjalan di jalan yang sama, memilih untuk hidup berdampingan tanpa ikatan, tanpa pagar hukum, tanpa sandaran norma. Itu bukan kebetulan, itu keputusan. Dan setiap keputusan selalu membawa resiko, cepat atau lambat. Sering kali kita hanya ingin melihat korban dan pelaku. Kita menunjuk, lalu menilai dia bersalah, dia terluka. Padahal di balik tragedi ini ada satu hal yang sering kita pura-pura lupakan bahwa living together adalah kompromi yang lahir dari rasa ingin bebas, tetapi sekaligus menggadaikan perlindungan. Di permukaannya tampak manis, intim, penuh kedekatan. Tetapi di bawahnya, ada jurang yang tak terlihat. Begitu masalah muncul baik itu ekonomi, ego, emosi dan jurang itu terbuka, hal ini menelan siapa saja yang berdiri di pinggirnya.

Angka 554 potongan tubuh Tiara bukan sekadar statistik forensik. Itu adalah simbol tentang seberapa rapuh sebuah hubungan tanpa ikatan. Cinta yang semula menyatukan, justru berakhir tercerai-berai menjadi ratusan serpihan. Alvi mungkin memegang pisau, tetapi keputusan untuk tinggal bersama tanpa batas jelas adalah pisau pertama yang mereka berdua genggam bersama. Kita boleh menyesali kekejaman, kita boleh menangisi korban. Tapi kita juga harus berani membaca pesan tersirat bahwasanya tragedi ini lahir bukan dari satu orang, melainkan dari sebuah kesepakatan bersama yang tidak pernah diberi pagar. Dan ketika badai datang, tak ada siapa pun yang bisa menolong, karena dari awal mereka memang memilih berjalan di jalan yang licin.

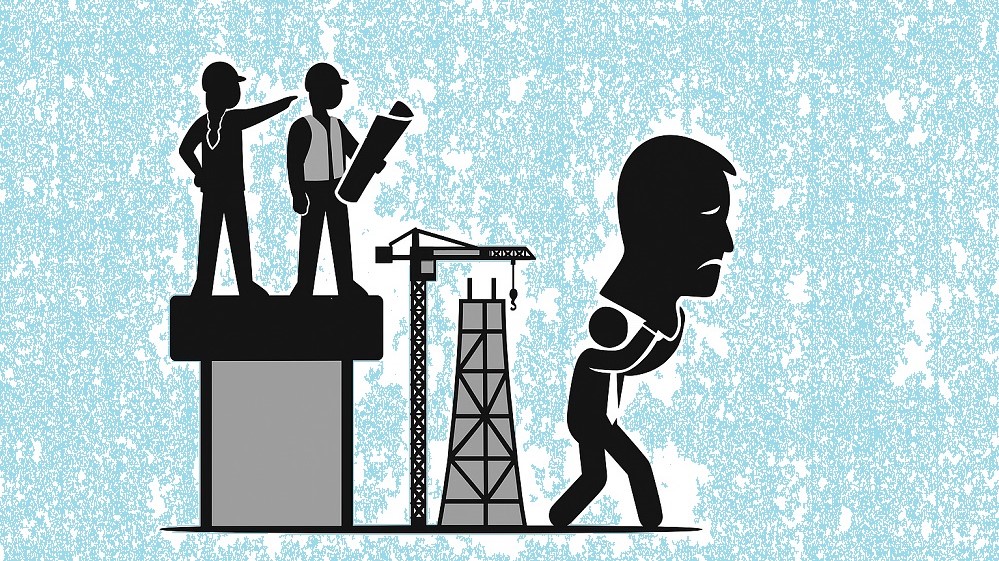

Yang lebih mengerikan dari tragedi ini bukan hanya darah yang tercecer, tapi bagaimana masyarakat kita masih menormalisasi relasi “setengah matang” ini. Tinggal serumah tanpa ikatan, beranak-pinak tanpa status, bahkan mengatur ekonomi keluarga tanpa kejelasan hak dan kewajiban. Kita sering menganggapnya sekadar pilihan pribadi, padahal justru di situlah bom waktu berdetik. Ketika konflik meledak, tidak ada mekanisme penyelesaian yang jelas, tidak bisa masuk hukum pernikahan, tidak pula penuh diakui hukum negara. Semua jadi samar, dan dalam kabut itulah tragedi paling brutal bisa lahir.

Sering terjebak pada narasi bahwa ini sekadar tragedi rumah tangga, padahal sebenarnya jauh lebih besar, ini potret rapuhnya fondasi sosial kita. Kebebasan macam apa yang pada akhirnya justru melahirkan penjara psikologis? Dua nama dalam berita kriminal, mereka adalah cermin retak yang memantulkan betapa permisifnya masyarakat terhadap relasi tanpa kejelasan hukum dan moral. Semua orang diam, pura-pura tidak peduli, hingga akhirnya pecah di meja operasi forensik.

Dan di titik ini, kita juga mesti jujur, sistem hukum masih gagap menghadapi kasus-kasus yang lahir dari relasi abu-abu. Tidak ada perlindungan yang jelas untuk perempuan, tidak ada tanggung jawab yang jelas untuk laki-laki, sementara konflik yang muncul ditelan begitu saja hingga meledak dalam bentuk paling ekstrem. Lalu siapa yang sebenarnya paling rugi? Bukan hanya korban, tapi juga masyarakat yang dipaksa menelan normalisasi kekacauan sebagai hal lumrah.

Kalau kasus Mojokerto ini hanya kita baca sebagai berita kriminal, maka kita telah gagal. Kita gagal melihat akar masalah, ketika ikatan suami-istri dipandang sekadar formalitas, ketika norma agama dianggap sekadar simbol, dan ketika masyarakat menutup mata pada praktik yang justru berisiko tinggi. Tidak semua hubungan tanpa ikatan berakhir dengan pisau, benar. Tetapi yang jelas, semua hubungan tanpa aturan adalah hubungan tanpa pagar dan tanpa pagar, badai sekecil apa pun bisa menjungkirbalikkan segalanya.

Mau sampai kapan kita pura-pura tuli terhadap relasi abu-abu yang tumbuh di sekitar kita? Karena jika dibiarkan, Mojokerto hari ini hanyalah satu bab, dan besok mungkin ada Mojokerto-Mojokerto lain dengan nama berbeda. Dan di sinilah makna judul itu berdiri Living Together dengan 554 Potongan Tulang. Refleksi getir bahwa hidup bersama tanpa ikatan hukum dan moral pada akhirnya bisa melahirkan ruang di mana cinta kehilangan wajahnya, berganti menjadi bara amarah dan dendam. Tulang-tulang Tiara bukan hanya sisa jasad seorang perempuan, tapi juga simbol dari hancurnya sebuah konstruksi hubungan yang sejak awal dibangun tanpa pondasi kokoh.

Maka, bijaklah dalam menafsirkan sesuatu yang memang terlihat manis di permukaan, tetapi kasus Mojokerto mengajarkan tanpa pagar, cinta hanyalah rumah kaca yang rapuh. Dan ketika badai datang, yang tersisa hanyalah serpihan, kadang berupa kenangan yang menyakitkan, dan kadang, tragisnya, berupa potongan tubuh yang tak pernah bisa kembali utuh. (*)

Yuwanda Efrianti, Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang