Oleh: Abdul Azis

Sering kali kita mendengar atau bahkan menjadi bagiannya tanpa disadari bahwa sebagian aktivis kampus yang berangkat dari ideologi sayap kiri justru berakhir sebagai sosok otoriter. Ironis, sebab ideologi kiri pada dasarnya menekankan pembebasan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat. Namun, di ruang praksis, semangat pembebasan itu sering kali berubah menjadi proyek penyeragaman, di mana kebebasan hanya berlaku bagi mereka yang sejalan dengan garis ideologinya. Inilah paradoks klasik aktivisme: yang awalnya menolak penindasan, justru tumbuh menjadi penindas baru dalam skala yang lebih mikro.

Kalau boleh jujur, kita coba tarik ke konteks gerakan mahasiswa, fenomena ini bisa disebut sebagai otoritarianisme progresif sebuah bentuk kontrol sosial yang dibungkus dengan jargon kritisisme dan solidaritas, dan banyak yang begini.

Aktivis semacam ini sering kali terjebak dalam ilusi moral bahwa mereka memiliki hak monopoli atas kebenaran politik. Mereka menuduh pihak lain “reaksioner,” “anti-rakyat,” atau “borjuis,” hanya karena berbeda perspektif. Padahal, sikap semacam itu tak ubahnya seperti dogma agama yang dikultuskan tanpa refleksi kritis. Fanatisme ideologis yang lahir dari ruang-ruang diskusi penuh jargon akhirnya berubah menjadi ritual pengulangan kata “revolusi” tanpa substansi revolusioner.

Diktator dari sayap kiri ini biasanya muncul karena krisis literasi yang dibungkus dengan aura intelektual palsu. Mereka membaca Marx seperti membaca kitab suci, mengutip Gramsci tanpa memahami konteks hegemoninya, dan mengibarkan jargon class struggle tanpa menyentuh realitas sosial yang sesungguhnya. Seringkali dalam praktiknya, mereka menolak kritik dengan dalih “melawan arus konservatif,” padahal yang mereka lawan hanyalah bayangan ideologis yang mereka ciptakan sendiri. Ini yang oleh sosiolog disebut sebagai pseudo-critical consciousness kesadaran palsu yang tampak kritis, tapi sesungguhnya steril dari dialektika.

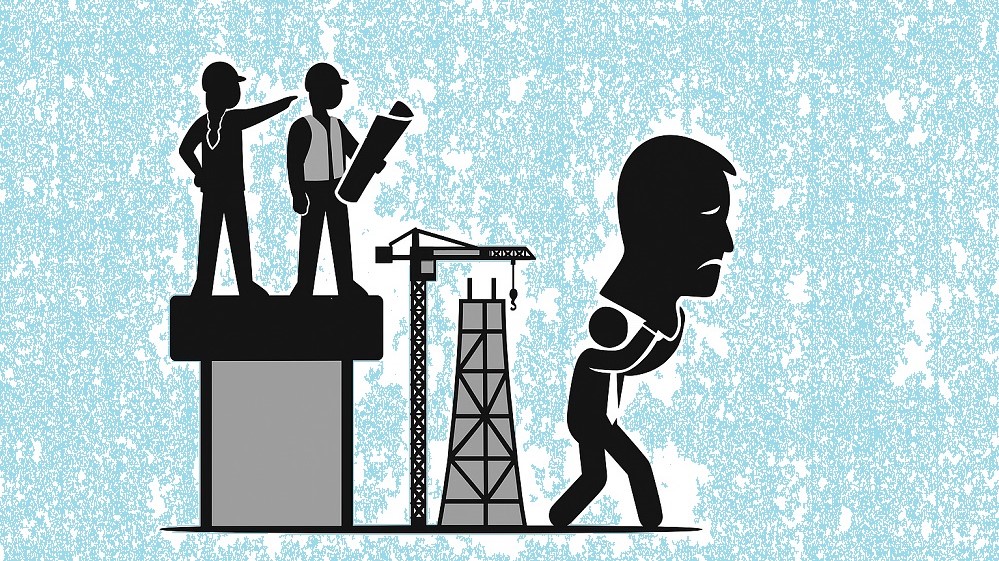

Kebebasan yang dulu diperjuangkan akhirnya menjadi alat pembungkaman baru. Ruang-ruang diskusi kampus yang mestinya menjadi arena deliberatif berubah menjadi ruang eksekusi wacana, di mana mereka yang berbeda pendapat dihakimi secara verbal, diintimidasi secara sosial, bahkan dihapus dari lingkaran pergerakan. Metode cancel culture versi kampus ini dilakukan bukan atas dasar argumentasi, melainkan karena dorongan emosional untuk mempertahankan dominasi simbolik. Mereka berteriak “anti-otoritarian,” tapi menjalankan sistem kontrol yang jauh lebih totalitarian dari yang mereka lawan.

Persoalan ini jika diselami dengan matang, jadinya menampar mahasiswa yang katanya kiri, bahwa akar otoritarianisme tidak eksklusif milik kanan konservatif. Ia juga bisa tumbuh subur di tanah ideologis kiri yang gagal menempatkan nilai keberagaman dan demokrasi sebagai fondasi moral. Ketika ideologi berubah menjadi alat untuk membangun hierarki kebenaran, maka ruang dialog mati, dan yang tersisa hanyalah monolog kekuasaan berbaju perjuangan.

Aktivis kampus seharusnya belajar dari sejarah, bahwa setiap ide besar yang tidak dikawal oleh kesadaran etis dan refleksi kritis akan melahirkan tirani baru. Perjuangan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berteriak “melawan,” tetapi siapa yang paling berani membuka ruang bagi yang berbeda untuk bicara. Sebab, seperti kata seorang filsuf, “kebebasan tanpa keberanian mendengarkan hanyalah bentuk lain dari penindasan yang lebih halus.”

Maka, sebelum menuduh pihak lain sebagai reaksioner, barangkali kita perlu bercermin: jangan-jangan benih otoritarianisme itu tumbuh diam-diam di dada mereka yang mengaku paling progresif. (*)

Penulis: Abdul Azis, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aktif sebagai organisatoris di HMPS PAI, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.