Langgam.id – Suasana Lt. 2 Warung DKI Museum Tridaya Eka Dharma, Sabtu siang (26/10/2025), berubah menjadi ruang perenungan dan perdebatan ide. Di tempat itu, puluhan anak muda, akademisi, aktivis, dan pelaku media duduk melingkar, mendengarkan satu demi satu pandangan yang menyalakan kembali makna Sumpah Pemuda di era digital. Acara bertajuk Dialog Kebangsaan dan Sarasehan Pemuda Seri 2: “Mengaktualisasikan Spirit Sumpah Pemuda di Era Digital” ini digagas oleh Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia, Yuliot Tanjung, yang juga dikenal sebagai Pendiri Rumah Bela Negara (RBN).

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 kali ini mengusung semangat “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.” Sebuah tema yang melampaui seremoni dan slogan. Di tengah derasnya arus globalisasi digital, semangat itu menjadi panggilan bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan Indonesia di antara perbedaan yang makin kompleks.

Acara menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang: wartawan senior Hasril Chaniago, aktivis perempuan sekaligus peneliti Dr. Edriana, aktivis muda M. Arif, penulis dan pegiat literasi Fatris MF, creative media Ahmad Hafizd, serta akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang, AB Sarca Putra. Hadir pula Staf Ahli Pemko Bukittinggi, Drs. Melfi Abra, M.Si, dan Danramil 01 Bukittinggi, Mayor Inf Karyanto.

Sesi diskusi berlangsung intens. AB Sarca Putra, akademisi komunikasi dari UNP, membuka pandangannya dengan mengajak peserta berhenti menghakimi generasi muda terutama gen Z. “Saya ingin menghindari penghakiman terhadap gen Z. Mereka seringkali dituduh aneh-aneh gitu. Seringkali disangkakan kemudian tidak memahami konteks dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia lalu mengerucutkan pembahasannya ke dalam kerangka keilmuan yang dikuasainya: kajian komunikasi. “Salah satu adagium yang paling terkenal dari seorang philosopher seorang filsuf komunikasi, dia bilang bahwa the medium is the message. Bahwa pesannya adalah media itu sendiri,” katanya menekankan.

Dosen muda itu melanjutkan dengan refleksi mendalam. “Bahwa pesannya adalah media itu sendiri. Ini memang paradoksal. Saya sendiri secara pribadi butuh waktu sekitar 7 sampai 8 tahun untuk bisa mengerti sebenarnya sedang bilang apa. Bahwa kemudian di satu sisi pernyataan media adalah pesan itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang membingungkan. Bukankah pesan adalah pesan dan media adalah media? Enggak, bilang begini. Yang paling penting harus diperhatikan adalah media yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Bukan pesan itu sendiri. Karena pesan selalu sama. Sejak 1908, 1926 orang bicara persatuan dan persatuan. Pun 2025 kita masih bicara soal persatuan. Tapi lewat medium apa kita gunakan?”

Beberapa peserta mengangguk setuju, sebagian lain menunduk, mencatat kalimat demi kalimat. Ketika giliran Ahmad Hafizd berbicara, arah diskusi berubah menjadi lebih emosional. Pria yang bergiat di dunia industri kreatif media ini menggambarkan cinta anak muda pada tanah air dari sudut pandang yang sederhana namun mengena. “Kita lihat saat Indonesia main bola, waduh, kita bicara anak muda, kita bicara Indonesia itu udah mau berantem pun bisa kita. Itu bahkan ada yang HP-nya pecah, pipinya ditinju, itu kesal ya. Saking apa? Cintanya terhadap Indonesia. Tapi memang bagaimana kerangka berpikir mencintai Indonesia ini yang perlu kita gali lebih dalam,” ujarnya.

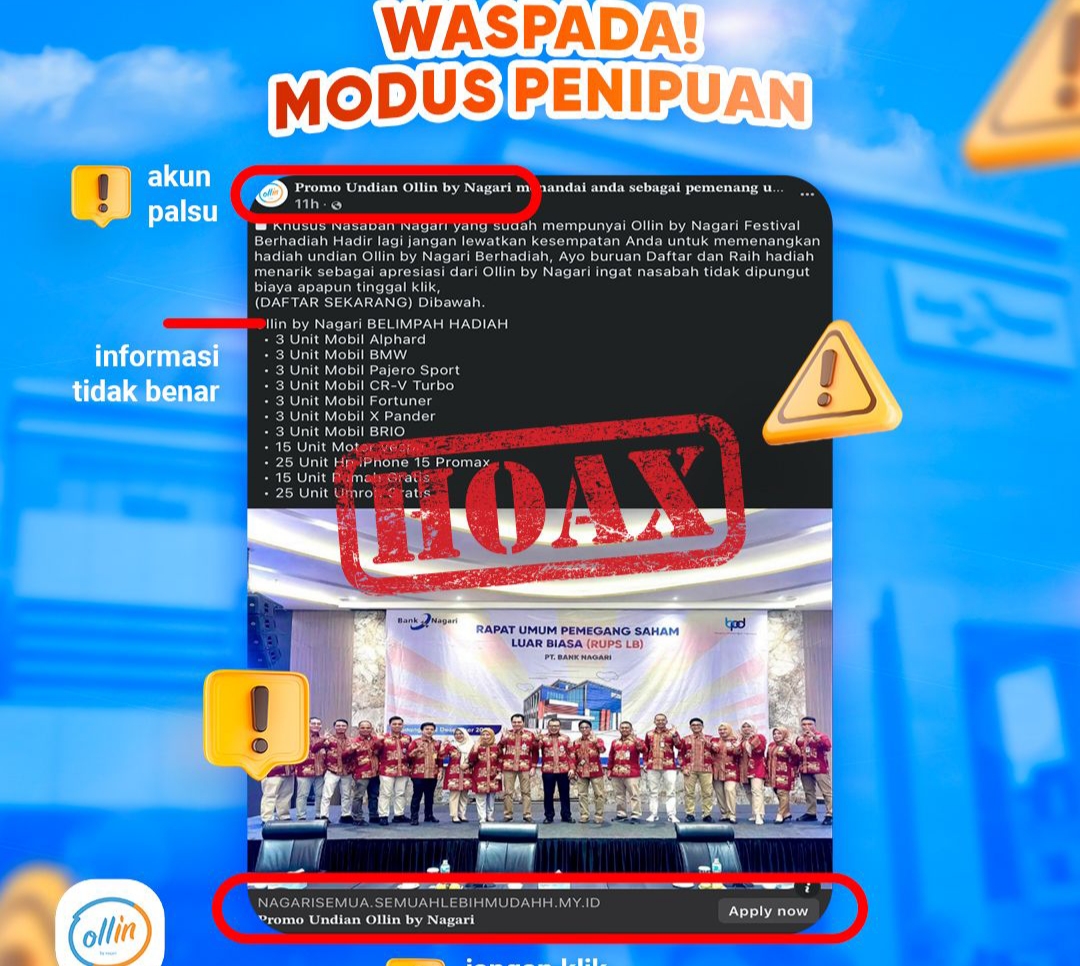

Nada bicaranya kemudian berubah lebih serius. “Nah, tantangan di era digital itu sendiri tentu banyak loh. Terutama yang saya lihat sendiri di lingkungan saya, saya tidak bisa berbicara banyak ya mungkin yang lain bisa lebih menambahkan gitu ya. Ada beberapa tantangan ya seperti krisis identitas. Ini memang terjadi di anak-anak muda kita. Identitas apa? Ya secara makro identitas kita sebagai bangsa Indonesia, secara mikro identitas kita sebagai masyarakat Minangkabau. Nah, ini memang menjadi PR. Di tengah gempuran-gempuran luar negeri itu luar biasa datangnya digital.” tegasnya.

Sesi berikutnya menghadirkan Fatris MF, penulis dan pegiat literasi yang dikenal dengan refleksi tajamnya. Ia memulai dengan nada rendah, “Yang harus saya bincangkan itu tentang Indonesia. Wah, ini terlalu berat bagi saya. Terutama apalagi dari tilikan misalkan di Minangkabau. Misalkan kita mendengar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Hasril Chaniago, Da In. Setiap saya ketemu beliau, saya merasa itu berasal dari Minangkabau yang begitu agung di atas gitu. Seakan tidak pernah ada cacat di Minangkabau ini saya merasa gitu. Nah, setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata semua itu hanya ada di masa lalu. Hari ini saya kira kalau memakai bahasa kasar orang Padang, nonsens. Tapi karena saya di dataran tinggi, saya harus memakai bahasa yang halus,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan audiens.

Fatris melanjutkan, “Toh Minangkabau adalah moralitas yang tinggi gitu. Dengan berbagai bahasa. Toh penyampaian Ustaz sebelum juga menyampaikan tadi apa yang itu yang Islamiah di Minangkabau sejak saya kecil sudah ditanamkan apa itu yang Islamiah. Ternyata ketika saya di pondok mempelajarinya, Islamiah Minangkabau hanya Islamiah bedak. Bagi saya ya, boleh dibantah. Ini gunanya diskusi saya kira. Ya, Islamiah kita adalah memerangi carut dan mengharamkan korup. Mana yang Islami sebetulnya? Enggak, kita tidak bahas itu karena panitia memberi saya adalah tentang Indonesia.” katanya berseloroh, mengundang gelak di ruangan.

Di akhir sesi, seorang peserta, yakni Fatan Devrizal, mahasiswa UIN Bukittinggi, mengaku terinspirasi. “Acara ini sangat bagus, menambah wawasan bagi kami dari daerah, dan terutama sering-sering ajalah kalau bisa pertemuan-pertemuan macam ini.” ujarnya. (*/SS)