Partai politik di Indonesia semakin menjauh dari fungsi awalnya sebagai wahana perjuangan ideologis. Ruang publik yang sejatinya diwarnai perdebatan gagasan kini digantikan pasar pesan politik.

Sebagaimana idealnya dalam buku-buku, ideologi sebagai kompas perjuangan para partai kini bergeser dari substansi ke dekorasi. Politik menjadi pertunjukan citra yang terkendali dan dikendalikan elite. Sementara, rakyat akan terus menjadi objek penderita lima tahun sekali.

Maka bersiaplah memasuki era kartel kekuasaan, setelah merayakan era oligarki. Dimana, satu keluarga tak hanya dalam satu partai tapi satu keluarga di banyak partai. Semacam oligopoly politik.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai kartel politik kekuasaan, sebuah bentuk komunikasi terorganisasi di mana elite berbagai partai membentuk kesepahaman diam-diam: bertarung di depan publik, berkoalisi di belakang panggung. Berbagi kursi, berbagi isu, pesan, dan framing di belakang panggung dalam dramaturgi politik. Sebagaimana yang diungkapkan Erving Goffman (1959).

Teori komunikasi politik klasik, seperti agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) dan framing (Entman, 1993), menjelaskan media dan elite politik membentuk persepsi publik dengan menentukan apa yang penting untuk dibicarakan dan bagaimana hal itu dibicarakan. Agenda setting yang dulu dikendalikan oleh media independen, kini dikuasai oleh jaringan elite lintas partai yang memiliki kepentingan serupa; menjaga stabilitas kuasa.

Dengan kata lain, komunikasi politik berubah menjadi instrumen koordinasi antar oligarki wacana. Jangan heran, berita viral tokohnya itu ke itu saja. Sampai muak. Digoreng hingga gosong. Lalu dianggap pahlawan sejati bagi rakyat.

Hal terbaru di Sumatera Barat memberi gambaran menarik. Anak Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dikenal berasal dari partai dengan basis ideologis muncul sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dikenal sangat berbeda secara platform dan citra. Fenomena ini memberi sinyal dinamika keluarga politik baru, sinyal strategi politik yang canggih sekaligus paradoksal. Soal ini, lama kelamaan kita akan menjadi biasa.

Sebagai sebuah fakta politik, bisa dibaca sebagai strategi komunikasi diversifikasi ideologis. Kini dan ke depan kita akan melihat dunia politik yang penuh risiko itu, keluarga elite tidak lagi berkumpul dalam satu tandan politik. Mereka menyebar di beberapa partai untuk memperluas akses dan menjaga posisi dalam spektrum kekuasaan. Prinsipnya sederhana: jangan sampai jatuh setandan; menyeberanglah ke tandan yang lain. Jika terjadi apa-apa nanti, masih ada yang celah untuk kembali ke panggung kekuasaan. Ini visioner!

Secara strategi, ini jenius. Dalam bahasa pemasaran politik, memperluas “segmen pasar” agar tetap relevan dalam peta kekuasaan yang cair. Namun dari sisi idealisme, ini menyedihkan. Menunjukkan betapa ideologi telah kehilangan daya kohesinya, partai yang selama ini memproklamasikan diri sebagai benteng nilai kini kian jauh bergeser. Partai-partai sebagai jalan juang nilai dan ideologi sudah terus tergerus dan diragukan.

Kini, realitas memperlihatkan partai ideologis pun akhirnya beradaptasi dengan logika pasar kekuasaan. Partai-partai menjadi perahu menyeberang dari pada wahana perjuangan ideologis. Setiap perahu menyiapkan jalannya masing-masing menuju pulau kekuasaan, tanpa terlalu peduli resiko yang akan dihadapi secara politik.

Fenomena ini sejalan dengan analisis hegemoni (Gramsci, 1993) di mana kekuasaan akan bertahan lewat tekanan dan persetujuan simbolik yang dibangun lewat wacana. Elite politik di Indonesia membangun kesepakatan simbolik itu melalui media, jaringan politik, dan politik pencitraan. Perdebatan ideologis direduksi menjadi pertukaran jargon dan pencitraan moral, mengorbankan sesuatu dari dalam diri mereka. Dalam wilayah seperti ini, publik sulit membedakan mana prinsip dan mana strategi.

Indonesia yang maha hebat ini, politik lebih banyak berbicara tentang siapa, bukan apa yang dibicarakan. Itulah bentuk lain dari kartelisasi wacana. Sayangnya, merujuk teori spiral of silence (Noelle-Neumann, 1974), publik cenderung diam terhadap pandangan yang tidak sejalan dengan arus utama karena takut tersisih. Sementara itu, arus utama bukan lagi opini publik alami, melainkan hasil konstruksi elite politik. Maka lama kelamaan, situasi semacam ini menjadi sebuah kebenaran, sebagaimana kita membenarkan ketua partai dari bapak turun ke anak, sebagai trah politik. Dari titik ini hingga ke tempat yang lebih luas, meritokrasi telah lama disisihkan secara substansi tetapi masih dijanjikan dalam bentuk dekorasi.

Kartel wacana politik yang kini menguasai wilayah komunikasi kita akan terus berlangsung sampai jenuh. Elite secara terus menerus saling berkompetisi di media, lalu berbagi panggung di belakang layar. Narasi tentang “persatuan”, “koalisi besar”, dan “stabilitas nasional” menjadi alat legitimasi baru. Semua berbicara dengan gaya yang berbeda, namun mengarah pada tujuan yang sama; mengamankan posisi dalam struktur kuasa yang sama. Mereka berbagai kekuasaan dengan siapapun yang dianggap aman.

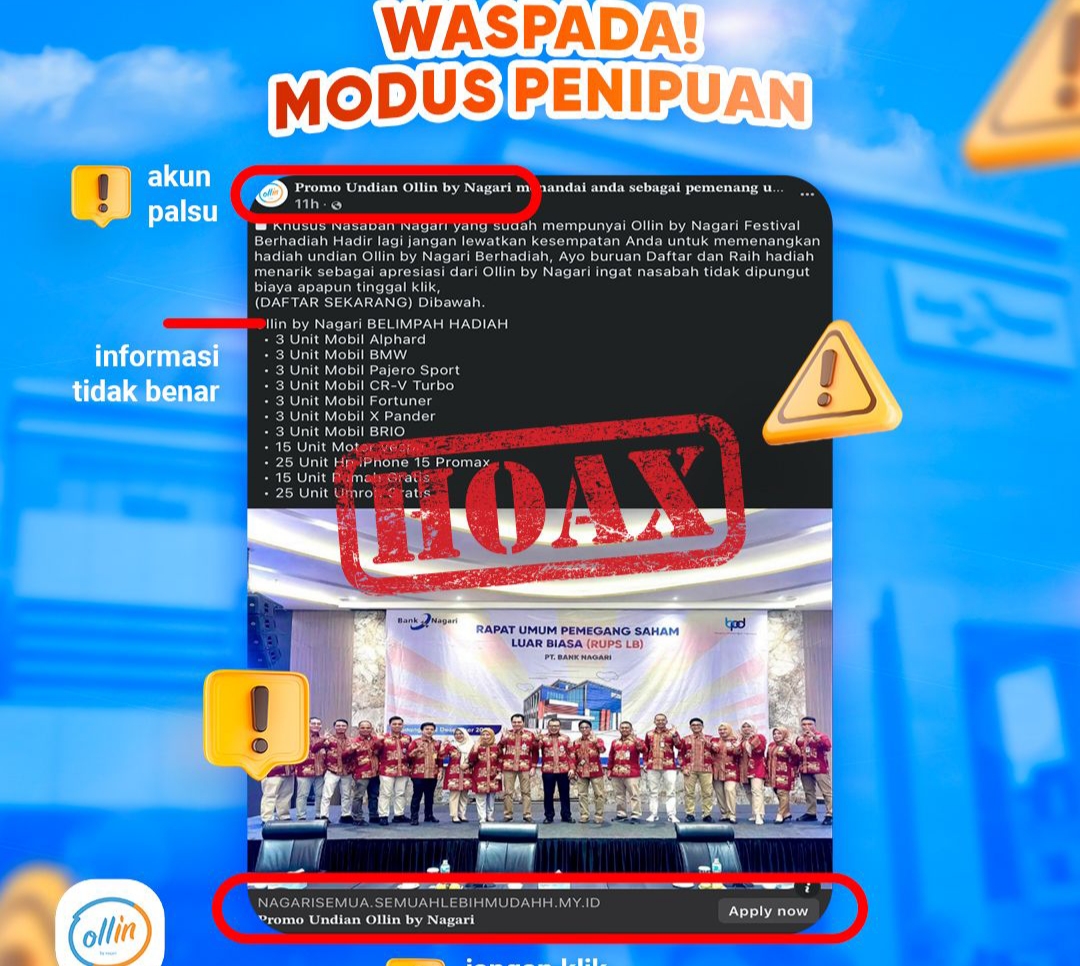

Masyarakat, yang mestinya menjadi sumber legitimasi politik, berubah menjadi target semata. Kita, rakyat diberi wacana siap saji; slogan moral, janji pembangunan, atau konten digital yang dirancang untuk menghibur, bukan menyadarkan bahwa system ini kian buruk dan busuk. Di era media sosial, komunikasi politik menjadi industri yang menjual rasa, bukan nilai. Jika dulu partai-partai berjuang menanamkan ideologi, kini mereka berebut impresi. Kalau dulu politik menjadi wahana pendidikan kewargaan, kini lahir menjadi arena hiburan massa. Hegemoni komunikasi politik kini tentang siapa paling viral, bukan yang benar.

Jadi, akan terbiasa lagi kita, setelah anak dan sekeluarga dalam satu partai politik. Satu tandan. Ke depan, anak beranak berbeda partai tetapi dalam satu gedung legislatif. Atau yang sudah terjadi, ayah-anak di legislatif, sementara ibu di eksekutif dalam periode yang sama. Itu terjadi di berbagai daerah. Dan selamat datang kemenangan logika kekuasaan atas logika ideologi. Sebab, garis partai hanyalah batas administratif; yang sejati adalah garis kepentingan. Akhirnya, sebagaimana kita saksikan berulang kali: tak ada yang aneh, dalam dunia politik, segalanya mungkin. Selamat datang di era kartel kekuasaan. []

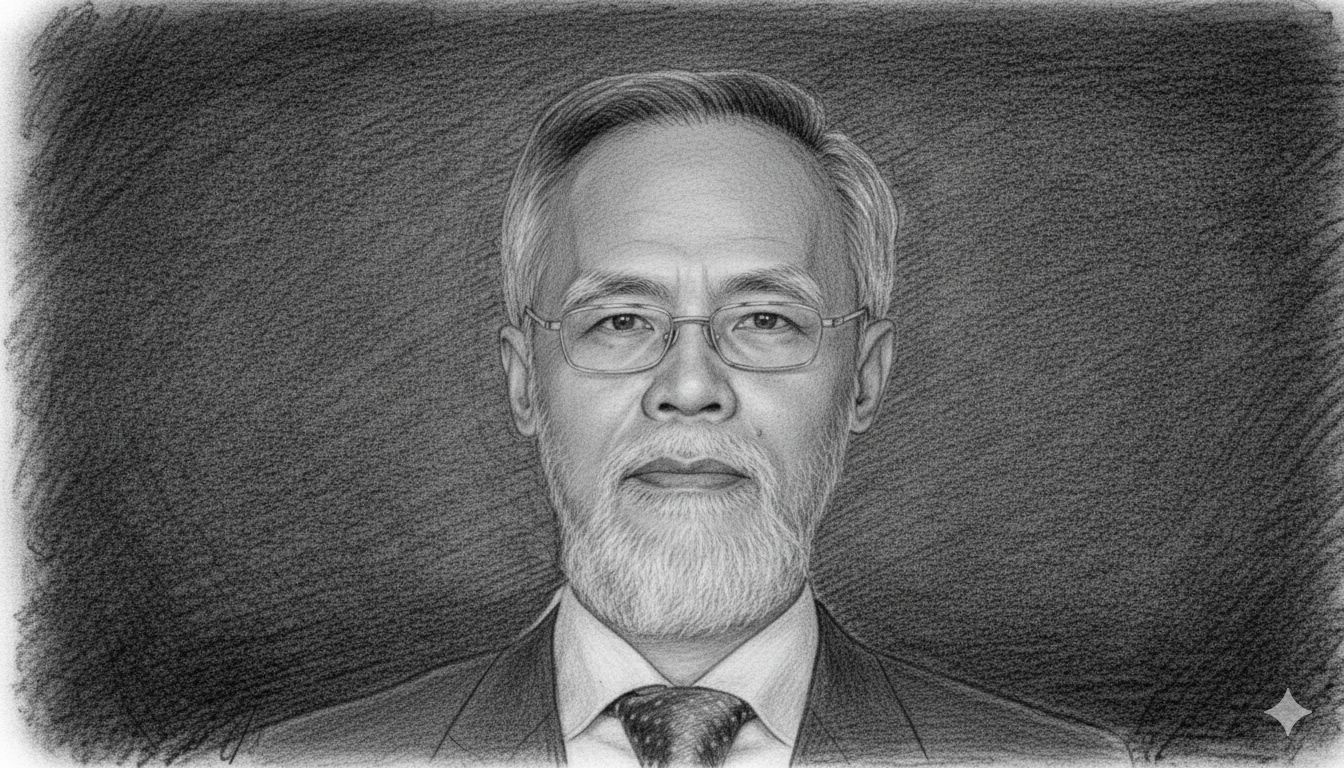

Dr. Abdullah Khusairi adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.