Daulat Yang Dipertuan Sultan Alam Bagagarsyah (selanjutnya ditulis SAB), adalah Raja Alam terakhir Pagaruyung, ditangkap oleh pasukan Kolonel Elout pada 2 Mei 1833 di Batusangkar. Ia dituduh berkhianat kepada pemerintah kolonial yang menggajinya sebagi regent. Ia dituduh bersekongkol dengan gerakan Islam reformis Islam yang disebut orang-orang Paderi oleh Belanda. Ia kemudian ia dibuang ke Batavia hingga wafat pada 21 Maret 1849.

Penangkapan ini mungkin sekadar peristiwa administratif bagi Belanda, tetapi dalam konteks sejarah kolonialisme di Indonesia, peristiwa ini merupakan simbol benturan antara kekuasaan kolonial Belanda yang sangat ofensif dengan kekuasaan tradisional Minangkabau yang sedang merapuh.

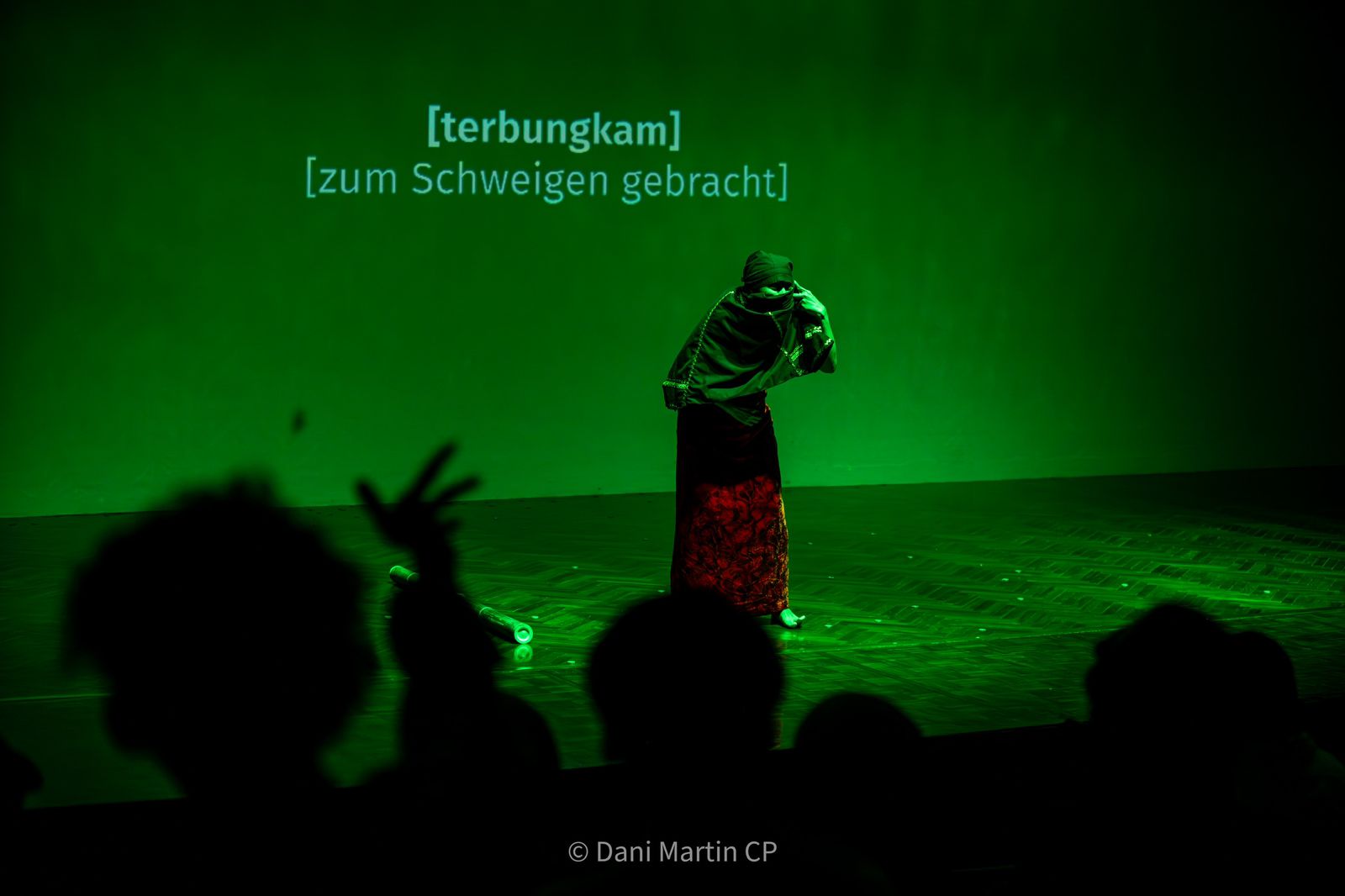

Betapa sulit dan dilematisnya posisi Sultan Bagagarsyah pada masa itu. Di satu sisi, ia ingin menjaga stabilitas dan keutuhan masyarakat Minangkabau; di sisi lain, ia harus menghadapi tekanan dari Belanda dan kaum Padri. Awalnya, ia bekerja sama dengan Belanda untuk menghadapi kaum Padri, namun ketika situasi berubah dan Sultan mulai menunjukkan simpati terhadap gerakan Padri yang mulai anti-kolonial. Belanda segera bertindak dengan strategi klasik mereka; menangkap, membuang, dan membungkam. Stategi ini amat mudah ditemukan ditemukan dalam sejarah Indonesia.

SAB adalah cermin dari banyak tokoh lokal di negeri jajahan. Prototype tokoh yang terjebak dalam struktur kuasa asing (dalam hal ini regent), tetapi dalam kesunyian dirinya, ia tetap menyimpan benih perlawanan. Karena itu, sejarah tokoh-tokoh masa lalu yang disebut secara sarkas dengan tokoh pengantara (komprador) antara pribumi dan penjajah, tidak bisa dibaca secara hitam-putih. Ia belum tentu pengkhianat, belum tentu pula pahlawan dalam makna tunggal.

Dalam ilmu sejarah, sebutan paling netral bagi SAB adalah aktor sejarah atau manusia pelaku sejarah pada masanya. SAB dalam arti sejarah adalah sosok aktor sejarah yang penuh luka karena harapan-harapannya. Berharap kepada Belanda dapan menjadi unsur yang dapat meregakan ketegangan sosial di Minangkabau. Berharap kepada kaum Padri menjadi unsur yang dapat 'bertolak ansur' dalam konflik internal masyarakat Minangkabau. Karena harapan yang sebenarnya cerminan strategi SAB sebagai tokoh itulah yang membuat ia terluka.

SAB dalam Dilema

Peran 'komprador' SAB dalam sejarah Minangkabau abad ke-19 dapat dipahami secara situasional dan mungkin dapat dimaklumi. Menurut Taufik Abdullah, dalam situasi kolonial abad ke-19 itu elite lokal seringkali tidak hanya pragmatis, tetapi juga berada dalam dilema etis. Mereka tidak hanya berpikir tentang jabatan, tetapi juga legitimasi sosial dan keutuhan komunitas.

Dalam logika ini, aliansi SAB dengan Belanda pada awalnya bisa dibaca sebagai upaya menyelamatkan lembaga adat dan mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Karena itu, Taufik Abdullah (1971), dalam bukunya Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927–1933) menegaskan "Kecenderungan elite tradisional untuk menyesuaikan diri dengan kerangka politik yang ada tidak selalu berarti kolaborasi, tetapi juga merupakan upaya untuk mempertahankan kesinambungan budaya dan stabilitas sosial di masa perubahan."

Dalam kerangka berpikir ini pulalah, keputusan SAB dapat dipahami bukan sekadar bentuk kompromi atau ketundukan, melainkan strategi bertahan dalam menghadapi dunia yang sedang berubah drastis karena tekanan kolonialisme dan konflik internal. Dua tekanan yang membuat ia terjebak dalam himpitan kepenting, dan ia terluka karenanya. Perasaan yang juga dialami oleh Tuanku Imam Bonjol yang konoin ia ucapkan dan diabadikan dalam monumen di puncak Bukit Tajadi.

“Malawan Belanda bukan masalah bagiku, namun untuk mempersatukan masyarakat Bonjol terluka hatiku karenanya.” Begitu kira-kira kalimat yang disandarkan sebagai ungkapan hati Tuanku Imam Bonjol.

Korban Watak Kolonialisme Belanda

Apa yang membuat SAB terluka juga dapat diperiksa melalui watak kolonialisme Belanda di negri jajahannya, yaitu watak pemecah belah. Watak yang diturunkan menjadi strategi Belanda untuk mempertahankan dominasi mereka di tanah jajahan. Watak kolonialisme Belanda ini dapat dibaca dengan jelas dalam cara mereka mengatur masyarakat dan kekuasaan lokal.

Salah satu taktik yang paling dihapal dan dikenang oleh orang Indonesia adalah politik adu domba (divide et impera), yaitu memecah belah masyarakat yang terjajah. Tujuannya untuk memastikan agar tidak ada perlawanan yang terorganisir dan efektif. Dalam taktik ini, Belanda memainkan peran sebagai pengendali yang memanfaatkan kekuasaan lokal untuk memudahkan penguasaannya terhadap wilayah-wilayah yang lebih luas.

SAB dipilih sebagai Regent oleh Belanda pada tahun 1825. Bahwa kata dipilihpun dapat diperjelas dengan kata dipindahkan (replace) dari istananya di Pagaruyung dan ditempatkan (restore) ke kantor regent Tanah Datar. Dalam bahasa sekarang, mungkin lebih tepat disebut dimutasi dan turun jabatan. Dari semula sebagai sentral; sebagai Raja Alam Minangkabau (center), menjadi pinggiran (periphery) kekuasaan kolonial Belanda yang berpusat di Batavia. Mungkin inilah salah satu peristiwa yang dapat dilacak sebagai 'titiwaktu' pemosisian Minangkabau sebagai sebuah tepi dari pusat kekuasaan.

Kembali ke SAB; meskipun ia memiliki posisi kekuasaan baru sebagai penguasa daerah, namu wewenangnya sangat terbatas oleh kebijakan administrasi pemerintah Belanda yang menempatkannya dalam posisi pinggir. Pada saat SAB mulai menunjukkan kecenderungan untuk mendukung perlawanan kaum Padri, Belanda segera bertindak tegas, menangkapnya dan memindahkannya ke Batavia.

Langkah ini memperlihatkan betapa Belanda siap menggunakan kekerasan dan pengasingan untuk menundukkan setiap pemimpin lokal yang mencoba menentang kebijakan mereka.Watak inilah yang disebutkan oleh Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1961) sebagai kecendrungan kolonialisme yang menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam di dalam masyarakat jajahan.

Dalam konteks Belanda di Indonesia, penjajah tidak hanya mengendalikan aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berusaha untuk mengatur kehidupan sosial melalui kontrol terhadap pemimpin-pemimpin lokal. Pe-regent-an SAB adalah contoh bagaimana sistem kolonial yang diterapkan Belanda sangat efektif mengurangi bahkan menghilangkan ruang bagi para pemimpin lokal untuk merespons aspirasi rakyat mereka tanpa terancam oleh kekuatan penjajah yang lebih besar.

Kebijakan Belanda itulah yang memberi kewenangan terbatas kepada penguasa lokal, namun tetap mengontrol mereka dari jarak jauh, menunjukkan sikap kolonial yang tidak pernah memberi ruang untuk kompromi. Dalam pandangan Fanon inilah dapat dijelaskan bahwa kolonialisme adalah bentuk kekuasaan yang merampas kemanusiaan masyarakat jajahan dengan cara merendahkan mereka menjadi alat yang hanya berfungsi untuk melayani kepentingan penjajah.

Sekarang bayangkan saja di nagari-nagari Minangkabau modern, bagaimanapun hebatnya seorang pangulu (penghulu adat) di sebuah nagari, namun di hadapan administrasi negara, sang pangulu hanyalah warga negara teregister dalam NIK. Hanya sebagai angka pembilang dalam data kependudukan. Kecuali pada masa-masa tertentu, kehadirannya diperlukan sebagai parami alek pemerintah daerah dan penunggu tamu dengan pakaian kebesaran serta atribut kelokalannya dalam upacara hari besar nasional. Pakaian dan atribut yang juga digunakan oleh anak taman kanak-kanak (TK).

Bukankah keadaan yang dialami para datuk sekarang tak lebih dari gema dari masa lalu (echoes of the past), ketika SAB sebagai simbol kuasa Minangkabau (baca-Pagaruyung), ditangkap, dibungkam dan dibuang? Tak lebih berkuasa dari para walinagari yang menandatangani surat perjalanan para elit lokal jika ada keperluan menghadiri acara-acara pemerintahan.

Tetapi, biarlah kesimpulan itu tergantung pada yang merasakan saja. “Dan tidaklah tulisan ini kecuali hanyalah mengajak pembaca berpikir tentang kesinambungan struktur berpikir kekuasaan kolonial dalam format negara modern.” Maaf!

Muhammad Nasir adalah Dosen Sejarah Minangkabau UIN Imam Bonjol Padang